Autoria de Lu Dias Carvalho

Duas conhecidas seitas fizeram parte do Império Romano: a epicurista e a dos estoicos. Ambas ofereciam a seus seguidores uma maneira de viver sem recear os homens, os deuses, o acaso e a morte. Alegavam que a felicidade de cada um não podia se atrelar aos caprichos da sorte. Assim sendo, os homens, embora mortais, deviam ser serenos como as divindades que cultuavam. Cada um deles era senhor de sua própria vida, tendo o direito soberano de dispor-se dela quando assim o desejasse, em vez de sujeitar-se à deliberação da natureza ou desse ou daquele deus.

O estoicismo, segundo o dicionário Aurélio, era “a designação comum dada às doutrinas dos filósofos gregos Zenão de Cício e seus seguidores Cleanto, Crisipo e os romanos Epicteto e Marco Aurélio, e caracterizava-se, sobretudo, pela preocupação com o estado da alma, que, pelo equilíbrio e moderação na escolha dos prazeres sensíveis e espirituais, atingia o ideal supremo da felicidade, que é a imperturbabilidade.”. O adepto da seita devia procurar chegar a um estado mental inatingível, diante das perturbações da vida. O método dos estoicos baseava-se na existência de uma razão e de uma providência. Era fundamental cultivar o amor pela família e pela cidade, para não se tornar infeliz.

O epicurismo, segundo o dicionário Aurélio, era “uma doutrina de Epicuro, filósofo materialista grego, e de seus seguidores, entre os quais se distingue Lucrécio, poeta latino, caracterizada, na física pelo atomismo, e na moral, pela identificação do bem soberano com o prazer, o qual, concretamente, há de ser encontrado na prática da virtude e na cultura do espírito.”. O adepto da seita devia apenas se libertar das angústias ilusórias que o aprisionavam. Era preciso livrar-se das falsas necessidades, vivendo de amizade e água fresca. O homem devia liberar-se de seus medos enganadores, advindo de suas superstições, e honrar os pactos de amizade, baseados em interesses justificáveis, para manter a felicidade.

As duas seitas nutriam grande indiferença pela morte. Exortavam seus adeptos a livrarem-se dos desejos inúteis: dinheiro, honrarias e bens perecíveis, uma vez que esses jamais ocasionariam uma segurança inflexível. Ambas as seitas eram a favor do suicídio, desde que um doente ou perseguido, não mais pudesse ter uma vida normal em seu grupo ou na cidade onde vivia. Tais seitas filosóficas também não impunham ditames morais a seus adeptos. Prometia-lhes tão somente a felicidade. Tanto numa quanto noutra predominavam os elementos racionais. Seus partidários eram convencidos, através da razão, a livrar-se dos sofrimentos e dos desejos fúteis.

Os filósofos eram vistos com grande admiração, quando viviam de acordo com aquilo que pregavam em suas doutrinas. Podiam tanto aconselhar como repreender, e pregavam em muitas cidades. Os futuros cristãos pegariam, emprestadas das seitas filosóficas romanas, as palavras: “conversão”, “dogma” e “heresia”.

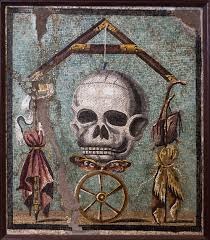

Ilustração: sarcófago conhecido como “de Plotino”, do fim do século III ou IV. Um letrado senta-se ao centro com livros aos pés. Ele é o defunto, que deveria ser um homem muito famoso. Ao seu redor estão seus parentes ou discípulos. (Museus do Vaticano, Roma)

Fonte de pesquisa

História da Vida Privada I / Comp. das Letras

Views: 0